Se c’è una persona che può rispondere a questa domanda sono io e non solo perché ho già visto il film di Kenneth Branagh nel formato da lui immaginato per la fruizione (ovvero pellicola 60 mm proiettata ad ampiezza 70 mm). Vi svelo un piccolo segreto: prima di La Talpa e John Carter, ci sono stati molti film con un cui sviluppato una relazione ossessiva e morbosa, fatta di visioni multiple e ricerche di informazioni e materiali extra.

Assassinio sull’Orient Express è uno dei primi in assoluto, perciò la mia ossessione consumava la pellicola di una povera VHS da edicola dalla custodia di un bel cartone giallo, giallo Mondadori. Nonostante gli assurdi baffi scelti da Kenneth Branagh per dirigere il suo adattamento del romanzo più glamour di Agatha Christie in qualità di regista e in qualità di Poirot, gli ho concesso il beneficio del dubbio. E se avete visto quei baffoni a doppio livello, sapete che ha richiesto l’impiego di tutta la mia onestà intellettuale. Mi sono seduta al buio della sala e ho cominciato a segnare i punti. Ecco come è andata.

FEDELTÀ AL ROMANZO

Che può essere uno svantaggio o un vantaggio, ma dell’adattamento in sé parleremo a seguire. Qui vince nettamente l‘adattamento di Sidney Lumet. In realtà qualche cambiamento tra nomi di personaggi (Mr. Bouc diventava il signor Bianchi) e i destini del comandante Armstong lo presentava pure, ma erano aggiustamenti davvero minimi, se non migliorativi (l’efficacia della doppia pugnalata per mantenere i dodici giurati).

Basta tornare alle pagine di Agatha Christie per rendersi conto che nell’Orient Express condotto da Lumet si respira lo stesso profumo. Quello di un rimescolarsi forzato di classi, condizioni economiche e nazionalità differenti, costrette a convivere negli stretti spazi dei vagoni, con un morto assassinato a bordo e la neve che blocca la locomotiva. L’ironia lieve ma tagliente con cui la Christie ne immortala vizi e mania – prima di rivelarne le tragedie – colpisce tutti, poveri e ricchi, uomini e donne, timorati di Dio e affaristi senza scrupoli. Anche Poirot stesso. Anche nel film del 1974.

ADATTAMENTO

A ben vedere anche il super glamour adattamento del 1974 contiene più di un’influenza che pesca dritta dritta dai turbolenti anni ’70, ma è poca cosa rispetto alla vagonata di messaggi e istanze che abitano le cuccette di Branagh.

La sceneggiatura del 2017 è tutto tranne che sottile nel rendere espliciti i messaggi che le stanno a cuore: razzismo, antisemitismo, fallacità della giustizia di stato. Aggiungiamoci le inquietudini contemporanee e la sensazione di essere sull’orlo di un cambiamento epocale e decisamente negativo con l’insistente presagire dell’arrivo della seconda guerra mondiale (e l’ossessivo ricorrere del termine “ebreo”). Anzi, questo gioco finisce per sfuggire un poco di mano, tanto che alcuni personaggi finiscono per essere poco più degli involucri dei messaggi che trasmettono.

Un fattore molto interessante è poi il giudizio lapidario che il film dà dei suoi protagonisti. La Christie e Lumet sono quasi bonari (tranne che ovviamente con Ratchett) nel ritrarne le manie, mentre Branagh divide nettamente il cast in due: da una parte gli oppressi, i servitori e i discriminati, con cui c’è forte empatia e il cui ritratto è molto positivo. Dall’altra i ricchi e i nobili, che sono tutti ugualmente sprezzanti e arroganti. Certo è un punto di vista interessante, dato che ancor oggi di personaggi tanto discutibili si tende a subire il fascino, ma la divisione è così netta da risultare davvero troppo forzata.

POIROT

Siamo di fronte a due ritratti molto discussi e tutto sommato traditori dell’omino dalla testa a forma d’uovo che descriveva Agatha Christie. Il Poirot di Kenneth Branagh parte chiaramente per la tangente, ignorando e distruggendo l’immaginario iconico dell’omino basso, pingue, moro e con i baffetti all’insù. Il suo è un incrocio tra lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie (che ha impresso profondamente la sua influenza sui blockbuster successivi e chissà, forse quelli a venire) e un supereroe Marvel. Elegantissimo, brizzolato ma così fascinoso e possente da essere immediatamente a rischio gerontofilia: se alla vostra fidanzata piacciono gli uomini maturi, occhi aperti. Atletico, possente, saggio: è un po’ Mufasa e un po’ uno Sherlock BBC dall’accento belga. Il tratto tipicamente vanesio e vagamente ridicolo con cui la Christie lo canzonava di continuo è però quasi del tutto assente. Insomma, un personaggio molto contemporaneo e magari interessante, ma dove sarebbe di preciso Poirot?

Quello di Albert Finney è tutta un’altra storia: certo si dovettero impegnare molto per trasformare lo slanciato attore shakespeariano che aveva preso il posto di Laurence Olivier nei teatri londinesi in un buffo omino coi baffetti, ma tutto sommato il risultato era apprezzabile. Quello che l’edizione italiana per fortuna ci risparmia è la parlata quasi incomprensibile che generò l’inscrutabile accento che Finney decise di dare al personaggio. E dato che la versione del 1974 (ma anche quella del 2017) gode di un ottimo doppiaggio (con tantissimi mostri sacri dell’epoca d’oro del doppiaggio nostrano, che in alcuni casi migliorano nettamente la resa del film), direi che vince di misura Finney: controverso ma a suo modo iconico e capace di catturare lo spirito del personaggio.

LA STELLARITA’ DEL CAST

Daisy Ridley, Judi Dench, Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Josh Gad e Derek Jacobi (e per il pubblico russo o russofilo, il bello e maledetto Sergei Polunin): l’unica tradizione rispettata dall’adattamento del 2017 sembra proprio quella del cast stellare da accecare lo spettatore, inossidabile punto fermo di ogni adattamento della Christie.

Se non fosse che si misura con il film che detiene ancor oggi il record di membri del cast artistico e tecnico che vennero nominati: tutti (tutti) vinsero a seguire almeno un premio Oscar. Il film di Branagh ha certo grandi stelle ed è troppo attuale per decidere se contenga qualche mostro sacro (Judi Dench a parte, che il suo posticino nella storia del cinema se lo è già ritagliato).

Il film di Lumet però è un connubio incredibile di vecchia Hollywood dell’epoca d’oro e l’allora nuova Hollywood, con nomi e facce che in seguito sarebbero diventati mostri sacri. Siamo parlando di Lauren Bacall e Ingrid Bergman (che vinse uno dei suoi Oscar proprio per il ruolo della missionaria svedese), Daisy Ridley qui è davvero adorabile sì, ma tra 20 o 30 anni sarà un’icona come Jacqueline Bisset e Vanessa Redgrave? Stiamo parlando di un film che si può permettere il lusso di relegare a ruoli minori gente come Sean Connery post James Bond e Anthony Perkins in uomo dei pochi ruoli degni concessogli oltre Psycho. Le altre facce meno nome sono incredibili caratteristi sulle cui spalle si sono costruiti i grandi classici di Hollywood (Wendy Hiller e Michael York) e gente con la faccia giusta per il ruolo. Ma ci torneremo più avanti.

LA REGIA

Davvero non mi aspettavo che 20th Century FOX si lasciasse convincere da Kenneth Branagh a girare in pellicola 60 mm (ma poi dilatata e proiettata a 70mm, per ragioni che fatico a comprendere per limiti tecnici miei). Perché scomodare una metodologia di ripresa tanto datata e costosa per un film ambientato in uno spazio che angusto più angusto non si può? Basta vedere il film: Kenneth Branagh vola alto, letteralmente. Tra riprese aeree dall’ampiezza mozzafiato negli scenari naturali attraversati dal treno, arditi piani sequenza per introdurre i personaggi nelle loro cuccette e camere che si muovono a capofitto tra strapiombi e abissi da vertigine, Assassinio sull’Orient Express è un film che anela spazi aperti e luminosi, dinamico e quasi selvaggio, che raramente si fa chiudere in gabbia o in cuccetta.

Sì beh, però stiamo parlando di Sidney Lumet, ragazzi. Anzi, del Sidney Lumet di metà anni ’70, che in quegli anni infilò una tripletta in-cre-di-bi-le, che fior fior di registi si sognano in un’intera carriera, aperta proprio da Assassinio sull’Orient Express. Seguirono nel 1975 Quel Pomeriggio di un Giorno da Cani e nel 1976 Quinto Potere. Stiamo parlando di storia del cinema statunitense del Novecento.

Assassinio non ha certo l’allure autoriale dei due successori, ma Lumet ve lo dovete immaginare come il nonno di David Fincher: stessa inclinazione per il crime e il thriller, stessa cura maniacale delle immagini, stessa precisione nel movimento macchina e soprattutto, stessa carriera divisa tra progetti “commerciali” e pellicole autoriali. Branagh si dà da fare, ma questo Lumet che si nasconde nella regia di classico giallo all’inglese gli è una spanna e mezza sopra, senza peraltro compiacersi dei propri mezzi o della propria megalomania.

Un esempio su tutti: il raffronto tra il primo interrogatorio dei passeggeri e la ricostruzione finale di Poirot. Luci, inquadratura e composizione delle immagini sono completamente diverse (cambia persino la percezione della fisicità del personaggio!), perché nel secondo caso noi stiamo vedendo i personaggi dal punto di vista “rivelatore della verità” (e un filo basso, se fate caso) di Poirot. Possiamo parlare dell’ansia che genera la semplice scena dei rotocalchi con cui si apre il film?

COLONNA SONORA

Non c’è proprio partita: quella nominata all’Oscar di Richard Rodney Bennett è unica nel suo genere, un capolavoro di tensione e ansia che contribuisce a dare al film vaghe sfumature da thriller. Da piccola ne ero assolutamente terrorizzare, oggi non l’ascolterei in tarda notte.

Quella del 2017 di Patrick Doyle è pure una composizione dignitosa, ma del tutto anonima.

COSTUMI

Qui finisce parimerito, perché il reparto costumi si è parecchio dato da fare su entrambi i fronti. Nella versione 2017 c’è uno di quei capi che da soli fanno il personaggio e diventano il simbolo del film. In questo caso il soprabito di cuoio marrone consunto di Depp ti si marchia a fuoco nella mente. È inutilmente chiassoso come solo un arricchito americano vorrebbe essere, ma è consunto e vagamente losco: chi coniugherebbe un taglio da soprabito con quel materiale? Ha un che di viscido: è semplicemente perfetto.

Dall’altra però abbiamo la vecchia Hollywood, che se sapeva fare una cosa era vestire sfarzosamente le sue attrici. Immagino che a una costumista risulterebbero molto più interessanti le mise dimesse e consunte della missionaria della Hepburn o tutto il campionario di completi di cattivo gusto etnicamente connotati sfoggiato dai comprimari non inglesi. Io però sono superficiale e vanesia, quindi mi concentrerò sulle velette e i visoni della contessa Helena Maria Andrenyi, sulla splendida vestaglia di seta bianca con il dragone rosso (quella del 2017 è un insulto a tutta la sensualità che la biancheria intima e da camera può rappresentare) e quel cappello piumato enorme con cui Lauren Bacall entra in scena e nel cuore dello spettatore.

DESIGN E LETTERING

Non mi è molto chiara una cosa: perché richiamare nel lettering del titolo il classico bagliore neon azzurrognolo tipico delle luci notturne dei vagoni con le cuccette, se poi non usi questo incredibile dono cromatico del tuo ambiente per costruire il film, Kenneth? No, dentro il suo Orient Express c’è sempre la stessa fottuta luce: gialla calda per gli interni, fredda azzurra per quando c’è la neve. Posto che poi per quanto suggestive siano le scene con la gente che parla con le porte dei vagoni aperte sul dirupo sono concettualmente di una stupidità rara ma: tutto molto bello, contemporaneo, e senz’anima.

Negli anni ’70 la gente si sparava per le strade, il cinema era duro e raccontava la violenza della realtà…e da qualche parte qualcuno fece un lavoro straordinario di lettering e in generale design per questo film, a partire dal titolo, che appare tra materiale promozionale, locandina e inizio film con almeno 3 font diversi, tutti d’ispirazione “ferroviaria/lussuosa”.

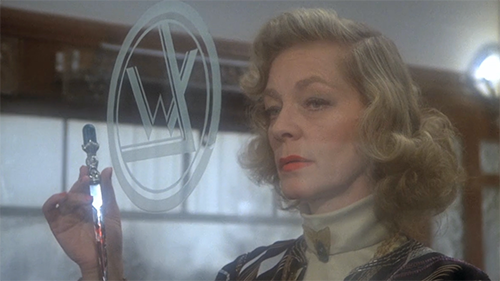

Guardate la modernità di un’immagine come questa, che pare tirata fuori dal 2017 e invece appare tra le cappelliere della Dragomiroff del 1974. E sapete chi sfruttò quel neon azzurrognolo per raccontare visivamente il “silenzio di morte” che regna sul vagone per Calais la notte dell’omicidio? Lumet.

[SI AVVISANO I SIGNORI PASSEGGERI: da qui in poi partono gli spoiler consistenti sul whodunnit, perciò investigatori wannabe avvisati…]

RATCHETT

Ho deciso di analizzare tre dei miei passeggeri preferiti del vagone verso Calais, molto rappresentativi di vizi e virtù dei due adattamenti. Nel campo delle vittime, secondo me stravince 2017, per ragioni perversamente affascinanti.

Johnny Depp ha una parte più incisiva dell’originale (dopo tutto è Depp) e nei panni del viscido affarista truffatore americano tira fuori uno dei migliori personaggi del film di Branagh (insieme a Daisy Ridley, troppo adorabile per essere vera). A funzionare è anche la consapevolezza extra cinematografica di Depp, l’ex adorato attore sgretolato di Tim Burton che rimane lì, illeso e arrogante nei grandi franchise hollywoodiani (fa il cattivo anche in Animali Fantastici e il secondo film ha il nome del suo personaggio nel titolo).

La dura verità è che in un mondo cinematografico in cui nessuno garantisce più un botteghino sicuro, il suo è uno dei pochissimi nomi che ancora funziona. E allora chi se ne frega se ormai è comprovato che abbia preso a calci e picchiato a più riprese l’ex moglie Amber Heard (tra l’altro, chi ha pensato di dare notizia delle testimonianze e prove venute fuori, tra quanti massacrano l’attrice “arrivista” per le sue denunce?), lui funziona. Va bene così, anche dopo Weinstein, anche dopo Kevin Spacey.

Anzi, facciamogli fare il cattivo, chissà com’è gli riesce particolarmente bene di recente.

LA PRINCIPESSA DRAGOMIROFF

Judi Dench è detestabile, arrogante e nel contempo fragile come solo una persona di una certa età sa essere, una di quelle che per soldi o posizione sociale pensa che tutto gli sia dovuto, anche il diritto di trattar male gli altri. È un personaggio bello e inconsueto.

La Dragomiroff del 1974 è però eccezionale, un unicum nella lunga storia di Hollywood in giallo Poirot. Ad interpretarla è Wendy Hiller, ex bellissima dai tratti austeri e fascinosi. Nel 1974 ha però superato la sessantina e per Sidney Lumet si sottopone a un tale trucco e parrucco da incarnare davvero la definizione pronunciata da Mr Bouc nel libro: la più brutta donna mai vista, singolarmente brutta, “brutta come il peccato”.

Sembra uno dei ruderi che giocano a poker con Gloria Swanson in Viale del Tramonto: è così decrepita da essere una morta che parla, eppure ha una forza di volontà infallibile, quasi paralitica ma ancora così vanitosa da non sorridere mai, perché “il medico me lo ha sconsigliato: dicono che faccia venire le rughe”. Un ritratto di un’anziana ridicola ma volitiva, ricchissima, forse ultima esponente della vecchia generazione di nobili. Iconica, cagnolini inclusi.

MRS HUBBARD

Il motivo per cui mi innamorai tanto del film del 1974 e per cui lo riguardai diciamo per le prime 3 o 4 volte è indubbiamente la portentosa Lauren Bacall. Ero un po’ preoccupata che il mio supremo amore per quello che ritengo essere uno dei suoi ruoli migliori in assoluto in una carriera da capogiro mi impedisse di giudicare con lucidità la performance di Michelle Pfeiffer: non è stato necessario sforzarsi.

Dov’è la ciarliera, pettegola e insopportabile ereditiera americana, l’ultimo grande personaggio della grande attrice Linda Arden e della nonna/madre/suocere sventurata degli Armstrong che ordisce uno dei piani criminali più incredibili di sempre? Io ho visto solo una donna che si prende così sul serio nella sua sensualità da essere involontariamente ridicola, davvero la Bacall era così ridicola da diventare tragicamente seria quando si rivelava la sua identità.

La Arden di Pfeiffer vuole essere sensuale, fasciata in super abiti da sera attillatissimi che poco hanno a che fare con l’epoca e il personaggio che si crea la Arden con un sapiente rimescolio di cattivo gusto statunitense e ricchezza smodata ma disordinata. Il bisturi poi si conferma la tragedia della Hollywood moderna e Pfeiffer può tentare pure di piegare i propri lineamente resi uber contemporanei da botulino e collagene, ma non può nemmeno avvicinarsi alla Bacall con qualche ruga ma due occhi che ti pugnalano al cuore.

Non più giovane, senza l’amatissimo Bogart al suo fianco, eppure carismatica e dannatamente insopportabile dalla prima alla penultima scena, e poi enorme e meravigliosa come la Arden, come la diva senza tempo che era.

CONSIDERAZIONI FINALI

Sento una certa attesa ormai da mesi per il film di Branagh in Italia e mi aspetto che vada molto meglio quanto successo negli Stati Uniti. Come film le sue idee le ha e non manca di coraggio, ma è davvero il pessimo accostamento di un filone che forse Hollywood vuole rinverdire con tutti i peggiori difetti del cinema statunitense contemporaneo: ossessione del franchise, supereroismo sotto mentite spoglie, spiegoni cumberbatchiani e uno sfacciato e volgarissimo product placement, che è un vero pugno nell’occhio.

Non è una bocciatura senza appello e anzi, potrebbe risultare molto gradito a chi è a digiuno del libro e dei classici della Christie in generale.

Lumet però sta su un’altro pianeta, quello dell’epoca finita delle grandi star e dei film fatti in un certo modo, con un certo rigore intellettuale. Rimane un adattamento che parla moltissimo della Hollywood che fu e dell’epoca in cui è stato girato. Non è per nulla contemporaneo (come quasi tutto quello che è stato girato negli anni ’70, che a volte ci risulta addirittura alieno), ma ha un carattere incredibile e così tante venature espressive! Anche per chi conosce la ricchezza del romanzo della Christie. Soprattutto per un confronto impietoso con il presente e con tutto quello che Hollywood – pur coi suoi ENORMI difetti di quel periodo – ha perso per strada.

***

Questo articolo è apparso in origine su Gerundiopresente, il blog personale di Elisa.

Se ti piace quello che facciamo, puoi supportarci (o offrirci una birra) comprando musica, giochi, libri e film tramite i link Amazon che trovi negli articoli, senza nessun costo aggiuntivo.

Grazie!

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.